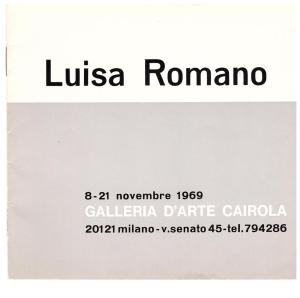

1969 Galleria Cairola, Milano

30 Opere tra cui

- Autoritratto dell’artista

- Vietnam (donna che sorregge un uomo)

- Vietnam (donna che allatta e altre due figure)

- Uomo che trasporta una trave sulla spalla

Gianni Rodari 1969

La pittura di Luisa Romano appare distaccata dal corso ufficiale dell’arte d’oggi, legata a una maniera intima, quasi privata. Bisogna guardarla con attenzione, respingendo la fretta di catalogarla con una delle etichette disponibili. Bisogna aspettare che dica all’occhio quel che ha da dire , e attraverso l’occhio al cervello, non viceversa. Bisogna, cioè, compiere l’operazione analoga a quella dell’artista che mette tra parentesi, per quanto gli riesce, l’esperienza e le tecniche, la cultura e le ideologie estetiche del suo tempo, non per sottrarsi ai problemi, ma per cercarne dentro di sé la soluzione, per conquistare a sue spese il suo “dipingo, dunque sono”. E’ difficile trovare un contatto diretto con le cose, della natura come dell’arte. E’ difficile riconoscere a un pittore il diritto che si concede ai bambini, ai primitivi o ai “naifs” : quello di ricominciare tutto da capo, di dipingere come se Cezanne e Picasso, Mondrian e Klee e Pollock non fossero mai esistiti; non per negarli, non per polemica, semmai per rispetto, per una ossessione di sincerità Luisa Romano non dipinge “quello che sa”, né per “cercare di sapere”, che sono per altro due modi legittimi di affrontare la realtà; dipinge, adottando consapevolmente la materia prima più tradizionale, quello che vede dentro di sé quando tutte le apparenze sono scomparse, quando ciò che è immediatamente visibile si è ritirato in silenzio e l’immagine interna si è perfettamente formata. Ai suoi fantasmi non rinuncia nemmeno di fronte al rischio che un occhio superficiale li scambi per figure d’accademia. La loro motivazione è giustificazione è nella situazione lirica che li esprime. Nascono direttamente sulla tela, non sopportando di rimanere, nemmeno provvisoriamente, sulla carta da disegno, profili senza colore, forme incomplete. Appunto perché sono “visioni”, e non “figure” accademiche. Anche quando riempiono quasi tutta la tela, evocano attorno a sé grandi spazi; soli, rivelano la folla che si è cancellata dietro di loro, perché vivessero. E sono spazi e folle del nostro tempo, della nostra comune realtà. Il loro accordo costante, non problematico, con le apparenze del reale, perfino con il mondo della visività fotografica o cinematografica (che fa parte del reale non meno della storia della pittura e non meno delle materie plastiche per arrivare a Burri) è solo un aspetto secondario di un accordo più segreto col tempo. Le giovinette e le donne dipinte da Luisa Romano si incontrano a mezza strada con quelle, per esempio, che popolano la poesia di Cardarelli, ricordano il suo modo classico di intendere il mondo moderno, la sua malinconia, la sua ostinazione a “fare” bellezza, anche non potendovi più credere (“io sono un cinico che ha fede in quel che fa”). In queste pitture, che nella metafora poetica potrebbero essere definite “idilli”, si esprime un acuto bisogno di credere, nonostante tutto, nell’uomo, un’ostinazione a difendere la sua capacità di bellezza e di poesia.. Il personaggio maschile che compare in altri quadri, ora dietro un’inferriata, ora con una chitarra al collo, ora carico di una trave che potrebbe essere il braccio di una croce, rende esplicita questa sorte di contestazione, incarnandone l’ideale adulto, virile, che solleva l’idillio oltre l’elegia. Se è lui, il poeta, è di quelli che non sottoscriveranno mai il famoso commiato di Luigi Bartolini: “Tempo non è da poeti, buonasera”. Nello svolgimento della pittura di Luisa Romano egli ci appare come il mediatore che lega gli “idilli” alla tragedia. Parlo ora della serie di quadri della guerra nel Vietnam, che testimoniano della sincerità e del coraggio con cui l’artista obbedisce alle sue visioni, e senza di cui essi rimarrebbero inspiegabili. Perché Luisa Romano non fa politica, non è una pittrice “impegnata”. I nudi e i ritratti in cui insegue un suo ideale di perfezione, perfino di eleganza, le indicano una strada che potrebbe anche essere quella della resistenza passiva all’orrore. Ed ecco che quelle visioni si allontanano, per lunghi mesi prendono il loro posto visioni impietose ed atroci. Un nome lontano – Vietnam – divenuto segno di contraddizione per tutti i popoli, agisce anche in lei con la prepotenza di una realtà immediata. Sofferenze di gente sconosciuta – donne, vecchi, uomini, bambini – le si presentano con la forza di un ordine. I lividi colori delle risaie, le rovine informi dei villaggi bombardati e bruciati, i corpi posseduti dalla paura, i morti senza nome, le luci del disastro: ecco che cosa ritrova dentro di sé, senza essersi mossa mai da Roma, forse solo per aver letto un libro, assistito a un programma televisivo, cioè nello stesso modo con cui milioni di uomini comuni si sono trovati a fare i conti con questa guerra. Si può vivere isolati e sicuri, ma non per questo ci si troverà immersi, con tutte le conseguenze, nel mondo dell’informazione. Anche mettere tra parentesi il proprio tempo può diventare una strada per scoprire la sua realtà più vera, quella che tocca tutti, da cui non c’è riparo. La solitudine, per l’artista, diventa un modo per sentire più vicini a sé tutti gli uomini, a cominciare dal più lontano, da quello che soffre di più.

Il dramma del Vietnam è vissuto da Luisa Romano con un profondo senso di solidarietà, più Leopardiano che cristiano. Non mancano i simboli, del resto involontari, della Crocefissione: in un quadro dei pali in croce, in un altro un filo spinato teso che non è se non una corona di spine srotolata. Vietnam, popolo crocefisso. Ma è Leopardiana la solitudine senza speranza in cui sono immerse quelle figure schiacciate sotto il peso dei grigi. La cieca inginocchiata non prega, il suo sguardo vuoto è una accusa. Leopardiano è l’appello alla fraternità umana davanti al dolore universale. Il Leopardi della “Ginestra”, non quello degli “idilli”.

Questa visione rimane di qua dalla denuncia dei responsabili. Improvvisamente ci si parano davanti le vittime, ma non sappiamo chi sono i carnefici. Manca assolutamente l’epopea, che è straordinaria nei documentari girati da Joris Ivens nel Vietnam del Nord. Eppure non sapremmo vedere in tutto ciò un limite. Un conto è volersi mettere “al di sopra della mischia” e fare del moralismo: Tutt’altro è mettersi dentro la mischia al livello più umile: al livello di chi soffre senza capire, addirittura della cieca che sente senza vedere e senza parlare. Scegliere la cieca è scegliere un rifiuto totale della guerra. E per un’artista aver sentito la necessità assoluta, senza possibilità di fuga, di esprimere quel rifiuto, con tutta la sua forza, è un grande atto di dedizione.